淺談豐原慈濟宮文學傳承之美 圖文/廖啟宗

淺談豐原慈濟宮文學傳承之美 圖文/廖啟宗

在為訪客從事導覽解說多年,慈濟宮永遠有探索不盡的故事,每一個角落都充滿話題,又某些部分可能逐漸退出歷史舞台。僅將所聽聞文人間關係的筆記,留些線索希望未來有同好者參考,拋磚引玉希望能於書海中有容易拾得的捷徑。

以目前慈濟宮內的匾額、對聯及碑碣綜合來看,大殿中有進士丘逢甲的對聯,舉人吳子光的「明德馨香」匾。丘逢甲曾師事晚年的吳子光,在學問上多有助益。師徒二人墨寶為彰顯媽祖聖德益增光輝,帶動葫蘆墩文化風起雲湧。

日本領台,讀書人科舉報國之路中斷,文人傳承文化之心不減,或以書院學堂繼續授課,或是夜間的私塾傳授子曰孟云等基本功,學習的精神令人讚嘆。張麗俊先生忙於慈濟宮修繕事之餘,亦常抽空來葫蘆墩街教授漢學。

大正六年〈1917年〉慈濟宮開始修繕,新的樑柱有更多空間,提供給書法大師展現文墨。各殿的石雕牆上盡是充滿佳作。張麗俊總理學富五車,總會謙虛地將媽祖殿重要位置,向南北各大書法家請求惠賜墨寶,讓慈濟宮除宗教功能,更擴大至文化範圍,彰顯豐原人富而好學的儒雅。觀其大概者有鹿港鄭鴻猷先生,大稻埕稻香老人,台北書法家陳蓁先生、洪雍平先生等。

張麗俊先生與林慶通先生的書法是地方佳作。兩位先生於廟內「慈濟宮事略」碑,字詞典雅端莊,寫盡早期的發展史與重新修繕期間,對過去百年間的勉懷,與對未來的展望,為後人若有需再修繕時的期勉。心心念念、諄諄教誨,慈濟宮成就百年來文化聖殿,歷經多次的地震與風雨,新風貌中不失原有的雅緻。

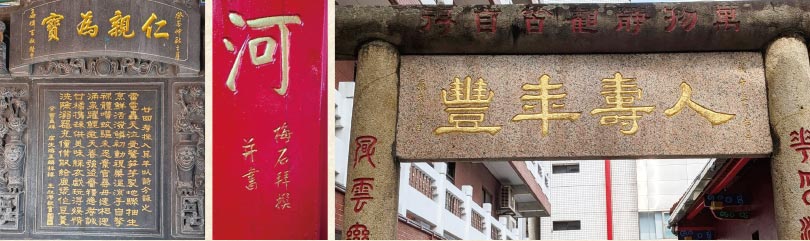

昭和八年〈1933年,癸酉〉,慈濟宮修繕工程即將圓滿,三川殿龍爿牆由當年企業家羅安先生獨立捐獻,請惠安石匠蔣梅水雕琢完畢。身堵牆上二十四孝主題文字,由庠生游玉麟先生拜撰,王叔潛敬書;上有橫幅「仁親為寶」。整片文字以隸書為主,落款處則用飄逸行書,儒雅中多幾分閒淡。王叔潛〈1888年-1951年〉本名:王默,字默仙、號景陶,彰化鹿港人,約大正二年〈1923年〉受施梅樵先生之邀,移居至葫蘆墩並開館授徒,擔任漢教師前後凡40餘載,成為地方文化的中堅,教授範圍以經學詩文書法為主,兼重品德教化,弘揚漢學啟發鄉里青年,重視人格修養與倫理秩序。他的授徒者眾,其中以林維章先生最能繼承教育志向,為葫蘆墩陪養出工於詞詩文書藝者無數。

參與修繕期間的書法與碑文創作,於昭和八年〈1933年〉,王叔潛與游玉麟先生合作「仁親為寶」與「廿四孝詩碑」,使廟宇空間,兼具信仰與教化功能,跨越「信仰、文學、書藝」,重要的文化資產。 昭和十年〈1935年〉慈濟宮落成建醮大典,王叔潛先生擔任祝禱祭文念誦,以所學的專長與地方文化連結,扮演道統傳導者角色,廟宇儀式兼具文學力與地方教化效果完美融合,醮典文章與儀軌進行,深刻影響他的學生與再傳弟子,師生文化傳承為人所樂道。

王叔潛先生的學生中以林維章〈號斐卿〉為人所知曉。斐卿先生神岡社口望族「林三崑」之後,其父執輩中有林振芳先生為慈濟宮重建者。林先生生性誠樸,喜讀書。幼承庭訓家學淵源,國學造詣頗深。曾主持豐原國學研究班凡二十餘年,晚年設館於豐洲大明宮,及參與修繕神岡望寮文興宮等,又力主女子平權教育,自行束脩勤於教學,廣開漢學之門,弟子多得其教法亦在文化上廣為推廣。

林斐卿先生的弟子眾,舉其大者有:神岡陳炎正〈號直庵〉先生,豐原梅石工作室的廖育麟先生,書法大師羅天富先生,台銀豆花詩人等,都為文壇上當時的重要領導者。直庵先生曾服務神岡順濟宮與寶山宮並協助重建,更為新和宮留下精彩對聯,地方上傳為美談。羅天富先生從師學習漢文,並以書法為專攻得獎無數,並為慈濟宮代筆文膽,多次主持元宵猜燈謎晚會,將文化深植於歡樂的典範。

民國八十一年歲次壬申,慈濟宮東廂與西廂因空間調整與神龕修整,漢壽亭殿與稻香殿等有新木作,神龕及相關立柱上的對聯,許多都是由梅石的廖育麟先生所撰并書,他承襲師長奉獻所學精神。又,在觀音殿後的香客休息區,有日式鳥居一座,頂部有門額上書「人壽年豐」,是羅天富老師於民國六十年代的墨寶。與昭和三年林慶通先生的篆體書法相互輝映,傳為美談。

綜合上述文物史料,豐原慈濟宮是豐原人的信仰中心,具有正念的宗教聖地,更是在文學教育、和諧倫理推廣的重鎮。從學問大家的吳子光傳承丘逢甲;王叔潛傳到羅天富與廖育麟兩位先生。在文化上的傳承綿長,許多對聯墨寶,展現其瑰麗與教化,在信仰中有不同層次的美感,百年來文化傳承更是座藝術殿堂。