張麗俊與櫟社(一) 圖文/王陸森

張麗俊與櫟社(一) 圖文/王陸森

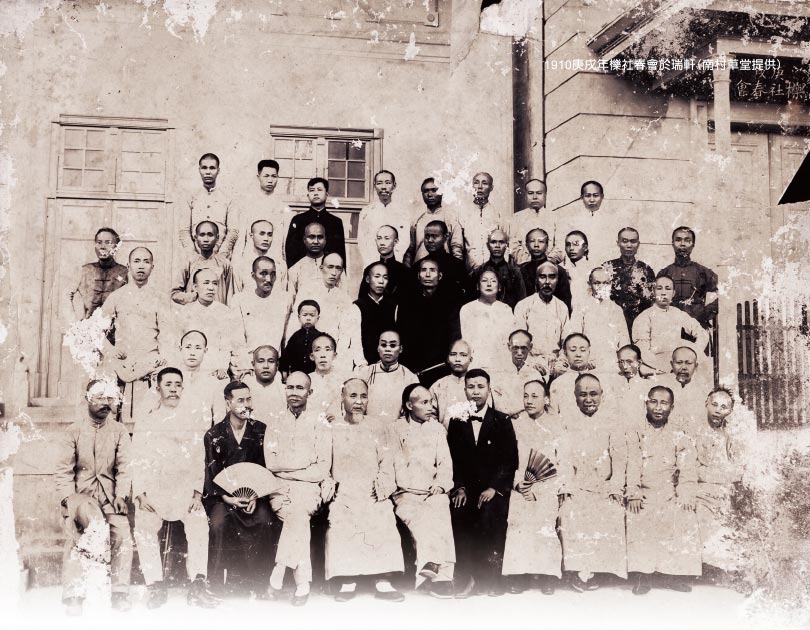

一.張麗俊生平簡介:【圖1】

張麗俊(1868~1941),字升三,號南村,自號水竹居主人,生於石岡金星面,幼時即遷居葫蘆墩下南坑,其宅居稱為<南村草堂>、<水竹居>。幼時漢學老師以田心仔秀才謝道隆【圖2】及車路墘的魏文華(註1)最著名。日治時其曾擔任葫蘆墩下南坑第一保保正、葫蘆墩十九保聯合議會長、葫蘆墩興產信用組合理事、豐原信用組合理事、豐原街協議員、富春信託組合常任理事、豐原水利組合評議員、豐原慈濟宮修繕會總理、霧峰詩社櫟社成員,並於晚年提攜以豐原人為主的<豐原吟社>、教授夜學及漢文等工作,可謂是豐原地區日治時期領導型及漢詩文化傳承的重要人物。

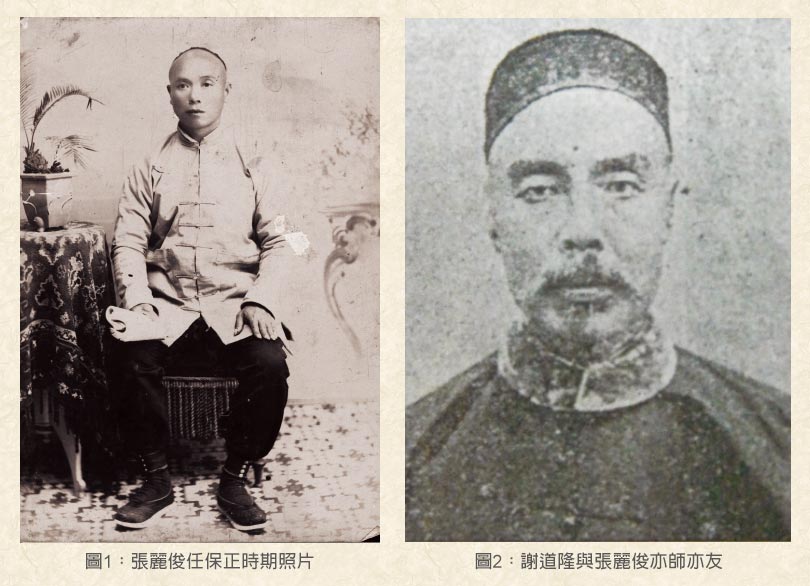

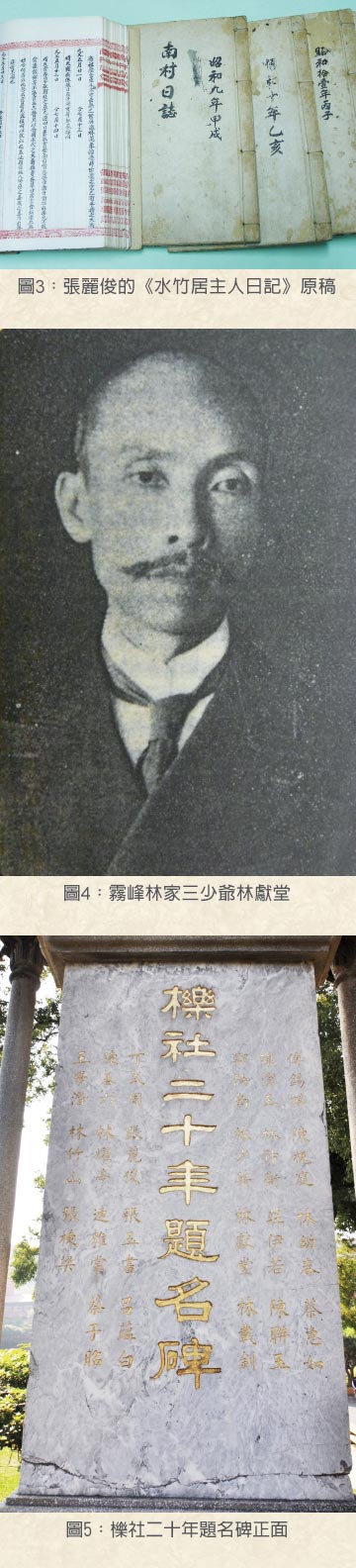

張麗俊從明治三十九年~昭和十二年(1906~1937)約30年間,持續謄錄以毛筆小楷書寫,字跡工整的《水竹居主人日記》或稱《南村日誌》【圖3】,現存原稿共28冊。從民國八十八至九十三年間,由中央研究院近代史研究所與臺中縣文化局共同合作,經許雪姬教授等多位專家學者編纂、解說成十大巨冊並出版,成為研究臺灣日治時期的重要文獻,因張麗俊是廣東省潮州府的大埔客家人,故也是研究豐原客家必讀的重要書籍之一。許雪姬教授曾在《中縣文獻第六期 水竹居主人日記的史料價值》(註2)中敘述曰:雖張麗俊的聲名遠不如林獻堂【圖4】,但史料價值上其與林獻堂的《灌園先生日記》絕不遜色,並說僅是其日記中所載的當時政治運動史、保甲制度史及文學史,光是這三項的價值,就足以使這部日記成為臺灣史上研究的重要日記之一。而在有關文學史中的記載中,其於1907年加入櫟開始,一直至其日記所載的最終日期1937年2月4日為止共計約30年間,張麗俊把其曾參與櫟社詩會的過程,以毛筆小楷鉅細靡遺的記載,內容得以彌補傅錫祺的《櫟社沿革志略》、《櫟社四十周年志略》中所敘之不足,甚至更清楚,還可和林獻堂於1927~1955間所寫的《灌園先生日記》中所載與櫟社相關資訊交互比對,讓當時櫟社詩會盛況躍然紙上。

二.櫟社創立及組織:

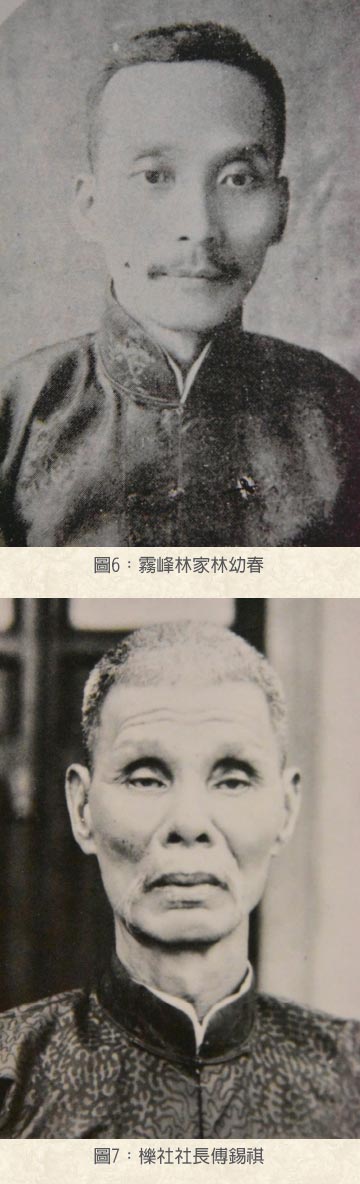

櫟社是日治時期臺灣最具規模的詩社,明治三十五年(1902)由霧峰林文明六子林癡仙所創立(註3),宗旨:吾學非世用,是為棄才;心若死灰,是為朽木。今夫櫟,不材之木也;吾以為幟焉。其有樂從吾遊者,志吾幟(註4)【圖5】。自比為朽木無用之材。因當時身處日治殖民的統治之下,舊學儒被丟棄如屣,因此成立詩社,消極的藉由詩歌唱酬來彼此慰藉,即如莊子所吟:相呴以濕,相濡以沫,積極用意卻在<無用為大用>。最初由林癡仙、林幼春

【圖6】、賴紹堯始結詩社(註5),名曰<櫟社>,起初組織並未嚴謹,僅是於春秋佳日集會酬唱。明治三十九年(1906)正式成立,訂定櫟社規則十七條,主旨:以風雅道義鄉切磋,兼以實用之學相勉勵,且期交換知識,親密交情。之後加入者有蔡振豐、呂敦禮、賴紹堯、陳瑚、林癡仙、陳懷澄、林幼春、林仲衡、傅錫祺等九人為創立者,稱為<香山九老>,最初創立理事二人,不立社長。後社則經過1912、1929、1941多次修正增至二十六條。新社員入社須經社員之推薦,於總會時提出,並經多數社員認可,或經理事會承諾,直至1927.4.23始明文規定:新入社員,需經社員一人介紹,提出總會,由出席社有四分之三以上同意決定之。尚須繳交定額的基本金,且入社后必須能履行社則,始能保持其社員資格。

櫟社理事人數,明治三十九年(1906)兩人,大正十年(1921)增為十名,昭和七年(1932)之後減為六名,昭和十六年(1941)年減為五名。第一任社長蔡啟運逝世後,由台中廳燕霧大庄賴紹堯繼任,但於兩年後即過往,由潭仔墘傅錫祺繼任【圖7】,後歷經幾度之改選,皆依然連任,其主持櫟社可謂居功厥偉,林幼春曾讚稱櫟社規模大具於鶴亭,可見其功績足以與創立者林癡仙及提攜後輩最力者林獻堂相提並論。

三.櫟社成員之身份背景:

櫟社在日治時期與北部的瀛社、南部的南社鼎足而三,是當時中部地區詩社的中堅,其社員稱<守無瀛卒多精騎>,皆為一時之選,且文學上的成就造詣亦最佳。成員居住地除台南連雅堂之外,大都來自中部地區(臺中市、霧峰、清水、大甲、大里、豐原、神岡、潭子、東勢、彰化、鹿港、苗栗、南投)。所受中國傳統教育者,有功名者八名、無功名者二十二人;日本殖民教育者十二名(國語學校四名、公學校四名、中學校二名、醫學校二);留學教育者八名(留日五名、留美三名)。

櫟社成員中,受傳統中國教育者,大部份皆是地主出身,其中已有七人通過第一階段科考制度而取得生員資格,無奈日本治臺制度大幅改變,功名之路絕斷,故成員大都是地主:(霧峰林家三少爺林獻堂、神崗三角仔呂汝玉之子呂敦禮、臺中富紳吳鸞旂之子吳子瑜、前清秀才蔡敏南之子蔡惠如、頭家厝張達朝後裔張麗俊);塾師 (鹿港莊士勳之侄莊太岳、霧峰林竹山、鹿港施家本);醫師(中醫葫蘆墩袁炳修、葫蘆墩黃炎盛(註6)、清水區長陳基六;西醫潭 仔墘傅錫祺長子傅春魁、彰化林竹山之弟林春懷)、記者(潭仔墘庄長傅鶴亭、大甲林獻堂秘書葉榮鐘)及商人(牛罵頭蔡惠如、臺中富紳吳鸞旂之子吳子瑜、鹿港街長陳懷澄、臺中吳子瑜表兄林子瑾)。社友之關係約略分為兄弟、族親、姻親、友人、父子、師徒(註7)。

四.張麗俊加入櫟社:

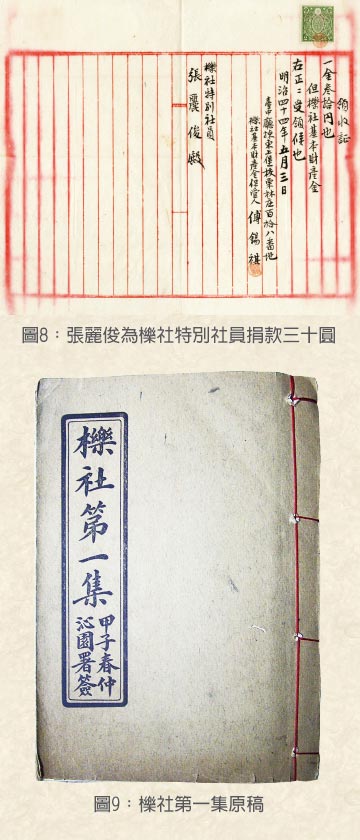

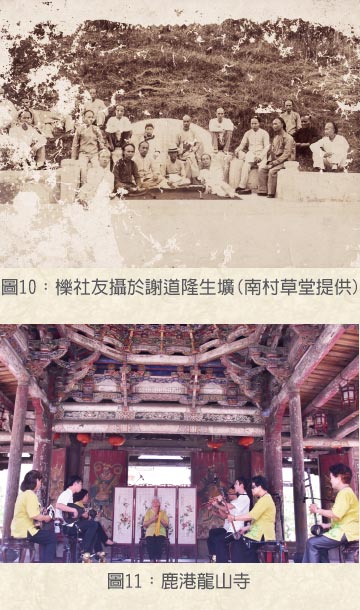

張麗俊於1907年七月八日,由當時既是至友、同案的潭仔墘庄長傅錫祺之引介之下加入櫟社(註8),同年葫蘆墩地區加入的尚有張麗俊的至友、翁親袁炳修(註9)。據南村草堂張麗俊紀念文物館所提供的資料得知,張麗俊加入櫟社時,因捐款三十圓而成為特別會員【圖8】。櫟社一般會員入會費為十圓,館內亦收藏不少與櫟社相關文獻資料:如櫟社規章、櫟社成員來往詩箋、名信片、櫟社第一集、饗老典錄、櫟社標籤…等文獻及老照片。【圖9】

五.以下為張麗俊於1907~1910《水竹居主人日記》所載與櫟社相關原文:

1907年(明治四十年)

1907.7.4:晴天,在永昌行早飯畢,因到役場,將予所咏「苦雨」、「喜晴」七律二則呈錫祺監定,並錄前日步謝先生山居七律一則,他甚嘆賞善能寫景…。

苦雨

東作難期歲十千,終朝悶殺雨連綿,盈郊稻浪翻如滴,滿徑苔痕疊似錢。

螢焰低垂殘照夜,蟬聲倦噪夕陽天,彼蒼知否人憔悴,好把朱明鏡早懸。

喜晴

婦饁男耕慶有年,家家打稻趁晴天,黃雲北郭鐮鉤鬧,白日東昇笠影圓。

壠畔蛙聲遲暮鼓,枝梢確噪晚涼天,田家樂事休徵五,時雨時暘望早懸。

1907.7.13:晴天,往墩無事。午后在往。適林癡仙及鹿港陳槐庭攜一妓女絨,仝謝先生來墩賞遊,遂並在永昌行祚。近七時炳休來邀往其家饗晚,並大甲莊雲從及錫祺諸君…。

1907.7.14:晴天,在振通煙店早餐畢,仍來永昌行坐談。是日謝先生邀癡仙、槐庭、雲從、炳修、旭東並妓女往鍋底巢生坟。予因屢往,故不並去焉。

1907.8.7:炎天,往墩,仝錫祺、鳴周、炳修、振通、春池欲往聚興庄無悶草堂訪林癡仙,到滊車站遇秋濤,述聘三吩附言癡仙不在家,此行在約後日,遂回…。

1907. 8.20:….。午后,往支廳完地租並愛國婦人會,又仝謝先生到役場閒坐,錫祺邀捺入櫟社志願書,向晚乃歸。

1907.9.21:…。午后再往,近五時仝瑜璧、炳修、柳明乘人力車…往校栗林錫祺家,因他庄中演劇來邀享晚故也。

1907.10.17:晴天,往墩,午前八時仝錫祺、炳修、盛祥、振通、維喬、進成,本欲乘人力車往鼎底窩山,因被車夫所誤,遂聯步徐行以往。到其處,少頃篤軒、清河攜管絃亦自東勢角而來,嗣而霧峰林獻堂、林幼春、鹿津陳槐庭、聚興林癡仙、潭仔墘林瓊彰、頭家厝林載釗等隨謝先生頌臣,並攜一藝妓乘籃輿而來。先生屢次邀諸親友到壽坟遊玩宴飲,以樂晚年,有自咏壽坟詩二句云:為報司空故人道,好將雞酒祭生時。此舉癡仙欲踐先生二句詩,故作發起人,招集前記諸友鳩金宴享。是午,赴席者二十餘人及籃輿夫、幫助人,計四十餘人。席上飛觴醉月,庶幾不醉無歸,及午時一時散,遂聯登壽坟前,藝妓唱歌,畫師寫真,鄰庄來觀者,男女欲滿坟前,直鬧至四時方各散歸。…。【圖10】

1908(明治四十一年)

1908.1.1:…。校長三田愛藏君、教員袁炳修在接客所頓首…。

1908.4.1:…。是日,袁炳修君新任葫蘆墩街第一保保正之職,代江石定也。

1908.5.2:…。十二時錫祺自新報歸,談及櫟社諸友共二十四人,辦滿漢席及五牲等,約明日到聚興庄祭林癡仙令堂仙逝,令予並邀炳修仝往會弔焉。

1908.8.22:晴天,仝雲衡、炳修、錦昌乘十一時列車到台中驛,會錫祺往鹿港訪櫟社友陳槐庭君。午后一時到彰化下列車,遂雇輕便車兩乘,由彰西行及過刺桐腳經馬鳴山及大崙庄、打鉄庄、歷台里二十里之遙,方抵鹿焉。遠望重樓疊閣,碧瓦紅磚,聳出雲漢,洵瀛洲之一大都會也。由街入室,而槐庭、織雲、藻雲三君笑迎,登上聚星樓。少焉,茶點罷,遂下樓,到通衢曲巷周遊一回,並玩蘭盆、梨園,近六時仍回樓上,又來社友林拱辰君亦在座焉。有頃,燭剪西窗,樽傾北海,主賓酬酢,水陸俱陳,宴畢,又到各處遊玩,近十時欲回宿,談至翻轉二時,方就各寢….。

1908.8.23:晴天,在聚星樓,晨興,早宴畢。遂向主人告歸,槐庭君堅持不肯,確欲再留一霄,而雲衡君歸心大急,後乃緩,於午后乃歸。槐庭君仍再率遊公學校、龍山寺並文祠聖廟等處【圖11】,近十一時率歸,午宴已備,並邀鹿紳莊孝廉士勳式陪席。是午,宴席大開,言不盡山珍海錯,近午后一時罷席,遂告別到輕便車站,槐庭君直送到此候輕便車發方回去。吁!槐庭君者,於朋友可謂多情矣。

1908.8.26:晴天,在家作書達槐庭君,書云:鴻儀偶別,蟻慕乃殷,回憶長亭,備承繾綣。恭維足下才高山斗,品種圭璋,殊令人引領高風,傾新湛露。槐弟株兔庸材,駑駘下乘,欣逢附驥,得擬攀龍,榮孰甚也,樂何如之。然勝地山川流連逮遍,彼都人士領略頗周,而且燭剪西窗,樽請北海,所謂得攀一夕清談,勝讀十年奇書。但禮尚往來,業已造潭承教,遷期屈駕光臨,則蓬蓽亦足生輝矣。意難窮筆,情因紙短,又唱俚歌以瀆清聽。肅此鳴謝,並請列位文安。

葭蒼露白序新秋,結伴來登尺百樓,羨殺元龍高位置,如君洵有祖風流。

鯤洋鹿島聚文星,閱變滄桑地尚靈,翹首雄州天際外,曲欄干畔數青燈。

聚星樓上映朝曦,賓主東南款洽時,設塌高情談未了,漫將投轄阻歸期。

1908.10.29:適彰化廳大庄我櫟社社友賴紹堯君來醫院(台北)斷煙癮,因邀我到醫院就寢。

1908.11.14:…。午后往墩,四時餘仝炳修乘滊車往潭仔墘站下車,遂步行到聚興庄林癡仙君家,我櫟社社友賴紹堯、林幼春、林載釗等已先至。晚飯畢,蔡啟運亦至,因明日欲同往楓林祭亡社友呂厚庵君故也。是夜,前記諸友並咏七律詩,以「冬夜少聚無悶草堂」為題,直鬧到鐘銘十二,方各連床抵足而眠。予所詩云:

七松五柳記君家,此夕重來髫有華,痛飲愁消茅舍酒,苦吟渴解竹爐茶。

籬東淡菊開霜萼,窗外寒梅吐雪花,老大漸驚知己少,連床八駿已堪誇。

1908.11.15:晴天,在無悶草堂早飯畢,錫祺亦來,因候簥延至十時餘方同往三角仔呂汝玉家【圖12】,因其子厚庵仙逝,先慰勞之也,因在彼享午。午后,遂往大社楓林祭厚庵墓,諸友俱拜奠一番,少頃撤饌,乃並來墩,將祭品仍付別有天調和,捧到盛祥店中宴飲,飲罷,並到泰和坐談。….,是日諸社友並吟「祭厚庵墓」七絕,予吟云:

秋風蕭瑟雁聲哀,白馬荒郊展墓來,大息鯉庭詩禮絕,知君含恨在泉臺。

又海外看星暗少微,惜君頭黑玉樓歸,丹楓林畔停車弔,宿草萋萋累滿衣。

1908.11.16:晴天,自振通煙店早飯畢,到炳修家,聞槐庭、錫祺言,炳修昨夜睡到三更忽起瀉症,今日不能起。….。

1909(明治四十二年)

1909.1.19:晴天,往墩,與劉來嫂會算楹仔數,仝櫟社友葉篤軒君在振通店午飯。

1909.4.19:晴天,眼疾如前,偶閱中報,見我櫟社諸友咏春日遊台中公園詩,予欲模擬四絕,其詩如左:【圖13】奇花簇錦草鋪茵,來看芳園二月春,行遍墩前墩後路,遠山翠引杖藜人。

陌頭烟鎖柳條青,有約尋春到水亭,此是臺中名勝地,好編風景入圖經。

樓臺金碧萬花園,昔日松楸徑已非,不盡山邱華度感,有人搔首立斜暉。

載酒攜筑汗漫遊,鶴汀鳥渚一回周,年年到此留鴻爪,會勝蘭亭禊事修。

1909.8.16:….。是日雨一巡、晴一巡,錄櫟社諸友第二課題並所咏之詩:

<夏日田家雜咏七律>

擊鼓吹豳起後先,登場打稻趁天晴,火雲南畝鐮聲鬧,汗雨西疇笠影連。

拾穗兒童忙竟日,行歌父老慶豐年,田家樂事知多少,婦饁男耕意適然。

<端午 七絕>

槐綠榴紅五月時,家家艾葉插門楣,古來佳節偏事多,又見人纏續命絲。

<銷夏詞 七絕>

芭蕉間竹繞迴墻,喜是田家夏亦涼,綠綺一張書一卷,明窗靜几自焚香。

1909.8.23:…。並持櫟社第三課詩交錫祺焉。

<青城哀>

世界滄桑一局棋,金環宋轍事尤奇,河山破碎銅駝破,陵寢淒涼鉄馬悲。

斷碣長埋荒草際,殘碑冷照夕陽時,蒼茫故國餘樵牧,禾忝悲歌祚幾移。

<前題>

當年莫雪靖康羞,此地重看戮辱囚,剩水殘山河處是,黃孫帝子有誰留。

堂拋鶴驥憑風掃,屋網蛛絲著雨妝,聞說青城應撒淚,天公報應後先侔。

<聽松>

斜陽一抹畫東橋,萬壑蒼龍十八公,鶴夢驚回疎影動,水晶簾外響玲瓏。

<前題>

雲間爽籟發新秋,殘是蒼龍激浪遊,無限濤聲殘耳畔,鄉關何處使人愁。

<採蓮>

聞道浮香繞曲田,輕搖蘭槳繫相思,裙拖綠水飄紅袖,仔細牽來摘幾枝。

<前提>

閒遊曲岸對斜暉,欸乃聲歌逗翠微,鷗鳥不驚緣習慣,好將羅帕帶香歸。

1909.8.27:…。午后宿酒,至四時乃醒,聞謝先生邀談,遂到泰和訪之,係看《隨園詩話》,並欲仝往聚興庄無悶草堂謁林癡仙君也。

1909.10.3:雨天,在家抄集日誌。午后天陰雨霽,推敲櫟社第三期詩課(老馬嘆)、(新月)、(殘雪),錄明於下:

<老馬嘆>

玉勒金鞍志已灰,傷心戀棧等駑駘,高岡欲陟頹唐甚,舊路能諳款叚來。

邊踏胡霜無限恨,長嘶漢月有餘哀,於今姑爾延殘喘,莫問他年市骨回。

<前題>

憶昔空羣蓋世誇,無端老大齒偏加,當年閃電依誰想,此日臨風抵自嗟。

伏櫪長懷千里月,臥壕不復五騌花,予方既渺夷吾死,知己難逢冷暮笳。

<明月>

明生五夜正朦朧,弓樣裁成繫半空,漫擬通天犀一角,黃昏燒起海門紅。

<前題>

大陽收去海門低,一抹娥眉影尚迷,兒女未諳遙指道,玉鉤誰掛畫西樓。

<積雪>

鹽撒空中落板橋,梅花數點未全消,雲飄六出春風暖,一幅青山半白描。

<前題>

銀花點綴偏瑤峯,憐汝逢春瘦舊容,笑說冰山高亦盡,靈星乍得壓喬松。1909.10.20:….。是日閱中報,見櫟社友莊雲從贈仝社友林癡仙君詩,十分風雅,因並錄云:

1909.11.7:…。午后,仍抄錄府報全台街庄鄉社名,並櫟社第四期詩課。

<避債臺歌>

東遷王氣黯然收,笑說周王不善籌,萬里河山成兔窟,五更鐘樓寂龍樓。

窗開帕見花移影,地僻驚聞葉落秋,迴首禁宮門若市,烽煙四起使人愁。

<前題>

夢斷揚州帶鶴騎,人生貧病最難醫,英雄失色牛衣泣,壯士無顏馬櫪悲。

四壁孤懸蕭索裏,双扉直掩夕陽時,於今那得田文客,把券焚來一展眉。

<借酒】

愁城欲藉酒兵攻,市遠家貧未易通,命僕安排缾既磬,隔籬呼取向鄰翁。

<前題>

東園載去了無些,看到青帘興轉奢,羞見杖頭錢掛百,商量何處有人家。

<乞菊>

聞道芳園簇錦開,輕搖蓮步下粧臺,東君也解嬌娥意,幾度樊川插鬢回。

<前題>

最愛黃花壓晚秋,霜葩雪萼奪人眸,年來亦有陶公癖,嘉種曾分插數頭。

1909.12.16:陰寒天,在家咏櫟社第五期詩題<棄婦>、<錢癖>、<書痴>。

<棄婦詞>

中途莫遽棄糟糠,茹苦含辛嘆備嘗,昔日白眉緣已了,今朝反目恨偏長。

秋風八月鴛衾冷,夜雨三更蝶夢傷,欲探崶菲遺下體,百年恩愛總淒涼。

<錢癖>

性癖先除慷慨施,紫標黃榜事尤奇,問誰不是和峤輩,愚虜原來總貽譏。

<書痴>

繼晷焚膏費苦心,閉門索句亦名淫,生平不解能求解,插偏牙籤獨自斟。

1909.12.24:…。是日,並交予所咏新年雪二律與錫祺。

<新年雪>

青陽乍啟慶王春,六出飛花帝澤勻,日暖梅梢成玉屑,風和柳絮綴珠鱗。

瓊樓十二鶯聲巧,銀界三千燕語新,記得白衣來獻瑞,神州處處頌皇仁。

<前題>

新年瑞雪本堪歌,玉樹銀花著太和,碧海千層鴻爪印,藍關一擁馬蹄過。

袁安臥處人踪滅,蘇武魂消客感多,莫怪生人容易老,青山無奈白頭何。

1910(明治四十三年)

1910.1.24:陰雨天,寒氣逼人,在家推敲櫟社第六回之擊缽吟題目,乃<水仙花>、<詩曩>、<酒旂>。

<水仙花>

生成蘭蕙是前身,仙掌高擎席上珍,玉貌蓮花泥不染,冰肌梅萼雪精神。

鶯聲日暖晶宮燦,燕語風和水國春,贏得桃源紅更好,三千銀界歲華新。

<詩意>

奚奴日日佩相親,馬上頻探得句新,收拾青山紅樹料,灞橋橋畔苦吟人。

<酒旂>

竊將畫壁賭旗亭,旗下年來幾醉醒,費盡杖頭空渴望,杏花村裡一帘青。

1910.2.19:陰晴天,往墩,到泰和訪我櫟社友蔡啟運、林癡仙、陳槐庭君等,昨日來炳修家寓此宿夜故也。適彼等尚未早膳,九時仝前記三君並家應昌、林式新俱在泰和與謝先生饗辰宴,攜一妓女酌酒,而醇醪美味,殊堪悅口,直暢飲到十時餘方撤饌,又同前記三君入堂後,看廖氏葉迎曉粧焉。

1910.2.22:晴天,往墩無事,午后仍往,仝錫茲、式新、炳修、錫祺在墩畔玩梨園,春池俱留住泰和餉晚,飯畢又再往,十二時餘仝錫祺連床寢焉。

1910.2.28:晴天,在泰和早飯畢,仝錫祺、春池乘九時二十分南下列車往台中,….。入夜,往謁民事調停通譯家納川君少坐,回住林寫真館仝錫祺就寢。

1910.3.5:…。午后,指揮土水修造朱欄,並錄贈櫟社友葉篤軒君祖父重慶祖八稚、父初週花甲,我櫟社友各將七律詩題金字聯贈之。

<贈葉篤軒祖父重慶榮壽誌慶>

鶯花綺席醉春風,矍躍居然二老翁,壽字南山週甲子,籌添北海比申公。

堂中綵舞兒孫樂,門前弧懸祖父同,人世欣逢重慶下,賓朋拍手共呼嵩。

1910.4.11:…。少頃,葫蘆墩第一保保正袁炳修…等多人,同區長廖乾三氏協議街公量故也。

1910.4.12:…。適在案上咏來十五日我櫟社友欲在臺中瑞軒開春季大會,預出兩題,乃「過林剛愍公祠」及「台中竹枝詞」。

過林剛愍供祠(缺)

1910.4.24:晴天,午前九時往車站,乘南行列車往臺中驛西畔林瑞騰氏之瑞軒。至則南部之來賓趙雲碩、陳瘦雲、謝石秋、連應瑠、陳筱竹、蔡雪園、張瘦峯、徐杰夫、蘇朗臣等;北部之來賓林湘沅、洪以南、謝雪漁、李漢如、王毓卿、王石鵬、鄭毓臣、鄭作型等已在坐,我社友錫祺引予與諸友逐一通名道姓。午后,中部之來賓吳德功、謝頌臣、鄭鴻猷、洪月樵、林燕卿、林竹山、謝世觀、林衍圃、丁式周、陳登慶、林波臣、陳子卿、呂蘊白等;日本人之來賓安江五溪、永鳥蘇南等共三十二氏。我櫟社友蔡啟運、陳基六、王卿淇、賴紹堯、林拱辰、傅錫祺、陳滄玉、袁炳修、林癡仙、林仲衡、林獻堂、林幼春、陳槐庭、連雅堂、莊伊若、鄭汝南、黃旭東、張棟樑、林載釗與予等,贊襄社員陳織雲,餘不赴會社員蔡惠如、葉篤軒、陳聯玉、林文華、莊雲從,餘數名忘記。

近三時社員與來賓五十三名列坐,南部之南社代表者蘇朗晨,北部瀛社代表者林湘沅,古奇峯吟社代表者王石鵬繼起而述簡畢之祝詞,社員連雅堂起而述答詞。式畢,移於議事,係中南北三部之詩社,每年一次開一大總會,或出一次課題,逐年輪流作東,使成為一大仝之詩界,賓主俱各贊成,惟須異日商定乃得決行耳。議罷,並到公園物產陳列館前攝影【圖14】,後各提出櫟社宿題<過林剛愍公祠>、<臺中竹之詞>之詩稿,又將<戊戌櫟社春季大會>為課題,主賓吟咏。七時開宴,北妓五、六輩周旋其間,約近十時席散。主賓或剪燭敲詩,或彈琴和曲,或散步觀燈,或臨池賞月,直鬧到十二時方個散就寢,予與滄玉在錫祺宿舍連床焉。1910.4.25:晴天,在林寫真館早飯畢,仝滄玉在街中閒遊,近十時又到瑞軒坐談。午后,來賓能書者洪以南、鄭鴻猷、蘇朗晨,社員能書者王卿淇、鄭汝南等,各書聯扇為櫟社大會之記念。近七時仍開五席,北妓五人陪宴賓主,將聯扇抽籤,仍至九時席散。十時餘仝滄玉在錫祺宿舍就寢。此時之宴費,係陳槐庭、賴紹堯、林癡仙、林獻堂四氏合備款來賓與社員者。

1910.4.27:…。晚飯畢,南風頗透,更深乃息。補錄十五櫟社課題

<庚戌櫟社大會即事>

幽僻池亭綺宴開,春風吹到謫仙才,花香鳥語供詩料,水色山光入酒杯。

銅缽聲中檀板動,銀檠影下美人來,年年勝會成佳例,屈指陰光已六回。

<又>

霓裳仝詠大羅天,賓主東南雜管絃,一代衣冠工奪錦,三春花草秀鋪氈。

毫揮玉案風搖燭,酒滿金樽月照筵,盛事何嫌記年月,瑞軒當與會稽傳。

1910.4.29:晴天,在家吟櫟社宿題竹枝詞四絕。

<臺中竹枝詞>

蠣粉墻頭繫玉驄,葫蘆墩賽大墩東,南腔北調酣人耳,真個銷魂在此中。

<前題>

秧歌唱罷又樵歌,夜裡燃燈欲誘蛾,漫說鄉村忙四月,暮春時節亦忙多。

<前題>

會社機關是製麻,牽絲兒女半嬌娃,輪班每出斜陽路,三五成群首綰鴉。

<前題>

浣紗溪畔映朝暉,一朵春光貍正肥,婉似芙蓉初出水,散些香氣襲人衣。

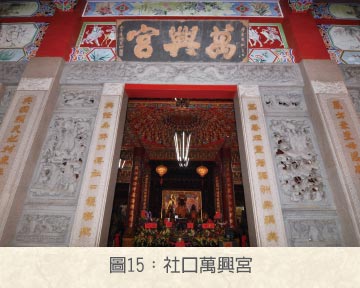

1910.5.28:….。是午三時慈濟宮天上聖母往社口萬興宮進香【圖15】,因住長盛號餉晚。飯畢接錫祺寄登球持來槐庭寫櫟社大會寫真貳枚,予遂持一枚到炳修家交與之,並再訪其病狀。

1910.5.30:….。午后仍回車站,聞林瑞仲言,炳修於午前十時仙逝…。至三時抵墩,下車至炳修家,舉室哀聲達諸戶外,嗟彼蒼天,何薄待善人也,今年三十八歲,而更與諸友永訣也。…。入夜作祭文,候明後日炳修出殯欲讀者。其文云:嗚呼姻翁,孝友持身,謙恭處世,內外咸稱,親疏無異,常年負笈,同勵志於雞窗,此日分襟,獨傷心於燕室。原夫翁之為人也,婦孺共仰休名,師友俱揚善行,母弟愛之以和親,妻兒依之以託庇,天其鑒觀不爽,以報施善人也。念翁之得病也,弟諒翁每有此疾,不以為憂,厥後三顧寢室之中,翁無一語道及,弟將何以為情哉!蓋弟與翁本芸窗而聯櫟社,盟松柏而結葭莩,方期朝夕相親,身心相印,休戚相關,居遊相與,奈何翁遽赴修文之弔,弟終無與論文之日矣,嗟可痛矣!然翁生乃信義之士,死亦英靈之魂,弟之痛翁莫之知,弟之誠翁期之鑒,虔備一束生蒭,以為千秋永訣,嗚呼哀哉!嗚呼哀哉!尚饗1910.6.1:…。予等送至塚尚已十一時半,遂候掩土畢,各一揖乃歸,錫祺口占一絕,十分痛切云:送汝南坑塚上來,孤兒寡婦哭聲哀,墓門再拜交期盡,他日重過土揖杯。隨後予亦和她一絕云:我獨三過卜地來,送翁如聽杜鵑哀,親疏此日同垂淚,怕見纍占一杯。

1910.6.6:….。是日,寄哭炳修姻翁七絕八首,往新聞社刊出也。

<哭炳修姻兄>

藥石無靈老少憂,誰知一病不能瘳,心傷白骨埋黃土,赴召修文在夢秋。

情同鮑管結朱陳,形影相隨屢寫真,一別千秋成永訣,空留面目伴吾人。

少微星暗我添愁,噩耗傳來淚自流,豈是塵寰無淨土,騎鯨故去海東遊。

蓬萊遠去會神仙,回首家門定慘然,子未成名親已老,茫茫恨海石難填。

親撫桐棺奠一卮, 從今相見永無期,受君無術留君住,蒿里歌聞涕淚垂。

使我題碑愴我情,傷心最是寫君名,何天不予斯人壽,卅八年華了一生。

連日牛眠卜地來,聲聲刺耳杜鵑哀,素車白馬臨荒塚,淒絕知交入夜臺。

手種名花尚有香,小園猶記對飛觴,如今再到培蘭室,物在人亡更斷腸。

1910.6.7:再咏思炳修詩二絕:

<思炳修姻兄>

富春鄉裏是君家,門外多臨長者車,異日文星重會聚,依誰下塌夕陽斜。

思生端在居遊切,惜死難教夢寐寬,纔是春深秋未老,衡陽雁影歎孤單。

1910.6.24:….。賀滄玉社兄生子。詩二絕:

早得麟兒卜世昌,懸孤事隔十年長,藍田最喜能生玉,夢兆熊羆又弄璋。

燕翼貽謀繩祖武,鳳毛濟美續書香,二難惹得他時論,陳宴於今有季芳。

1910.8.10:…。飯後又往墩,候乘九時餘終班車往台中,在林寫真館仝錫祺寢焉。

1910.10.2:…。未晚欲歸,遊炳修姻兄坟前悵望焉。

1910.12.18:晴天,往墩,適錫祺持櫟社諸同人,以萬年紅金字聯來賀清漣新婚,因並往泰和,春池邀往午餐,午后遂歸。

1910.12.20:並錄律詩聯文及予自撰門聯云。【圖16】

<櫟社諸同人聯文云>

花燭慶今宵聽婦稱翁君未老,酒杯期隔歲賀生子我重來。

『本篇未完待續』

六.小結:

張麗俊在未加入櫟社之前,早就已和當時櫟社詩友們,如:後來擔任櫟社社長最久的傅錫祺、頭家厝林載釗、葫蘆墩袁炳修、黃旭東、東勢角葉篤軒、大甲莊雲從…等人往來密切,而霧峰林癡仙、林獻堂、林幼春乃因其老師謝道隆在櫟社諸友心中的地位超然,其雖未加入櫟社,卻頗受中部騷人墨客的尊崇,故張麗俊與霧峰林家眾詩人也定有適度的熟稔,而最重要的因素為其與潭仔墘傅錫祺,同是謝道隆之門生,兩人除了有同窗之誼外,從日記上就可看出兩人是櫟社成員中往來最頻繁者,故在其引介之下進入櫟社,也就不足為奇了!

註解:

註1:魏文華,住葫蘆墩支廳捒東上堡車路墘庄,醫生、秀才,亦任車路墘保正,曾在溝仔墘教書,張麗俊十八歲時曾往拜師,讀四書並春秋,初撰破題承。《南部台灣紳士錄.台中廳》,頁454。《清河堂張氏族譜》。

註2:呂英俊,《中縣文獻第六期》,中華民國八十七年元月,台中縣政府發行。

註3:林癡仙,即林朝崧,字俊堂,生於光緒元年(1875),卒於大正四年(1915)。霧峰林家下厝二房林文明第六子。十九歲中秀才,有文采,日本領台攜母回大陸,後回台。明治三十五年(1902)創立櫟社,與社友約20人互相唱酬,著有詩集《無悶草堂詩存》。《無悶草堂詩集》,龍文出版社,民國81年出版。

註4:櫟社廿周年紀念碑,今存於霧峰林家明臺高中校園內,沿革碑文由林幼春撰,林大智(子瑾)書。

註5:賴紹堯:台中廳燕霧下堡大庄人,明治三十九年(1906)五月,任大庄區庄長,明治四十四(1911)十一月得受紳章,是櫟社創社三人之一,在社長蔡啟運過逝後被選為社長,但不到二年於大正六年(1917)過世。著有《逍遙詩草》收入《櫟社一集》。傅錫祺《櫟社沿革志略》,頁一、十一,55~66。

註6:黃炎盛,即黃旭東,葫蘆墩人,臺灣總督府醫學校第四屆畢業,曾赴中國大連開業。明治四十年(1907)加入櫟社,大正二年(1913)與林獻堂等欲往大陸,櫟社友人於同年3.29於林癡仙的無悶草堂為其祖餞,但黃炎盛卻在同年11.14大陸回台路過東京時死亡。有《旭東詩草》十首,收錄於《櫟社第一集》。傅錫祺,《櫟社沿革志略》頁9。

註7:鍾美方,《日據時代櫟社之研究(下)》,臺北文獻直第七十八、七十九期抽印本,臺北市文獻委員會印行。

註8:《櫟社沿革志略》頁4所記載,張麗俊加入時間為八月七日,同日加入者為同為葫蘆墩好友袁炳修。但1907年的《水竹居主人日記一.p254》:記載為舊七月十二日,新八月二十日,兩者時間有所不同。

註9:袁炳修,葫蘆墩人,字槐蔭,約生於清同治十一年(1872),明治四十年(1907)加入櫟社,曾任教於葫蘆墩公學校,卒於明治四十三年(1910)。與張麗俊同鄉,情同管鮑,其長子袁錦昌娶張麗俊長女張彩鸞為妻。《櫟社第一集》中收錄有《槐蔭詩集》。《櫟社沿革志略》及《水竹居主人日記》皆有記載其生平。