「信仰的地圖:東湳十六福德祠 與客庄聚落的共構記憶」 圖文/謝佳展

「信仰的地圖:東湳十六福德祠 與客庄聚落的共構記憶」 圖文/謝佳展

在臺中市豐原區,有一片舊稱「大湳仔」的區域,涵蓋今日的東湳、北湳、西湳與大湳等里,這裡自清代以來便是水圳灌溉繁盛、農業發達之地,早期移民以閩南與客家族群為主,信仰生活與聚落發展密不可分。而作為信仰核心的豐原慈濟宮,自清嘉慶年間以來,護佑整個葫蘆墩地區,也成為這片土地眾神信仰網絡的精神支柱。

令人驚艷的是,在這片被圳道與田野縱橫交織的土地上,豐原最北端之東湳里一地,竟分布著多達十六座土地公廟,密度之高、故事之豐,堪稱地方信仰的縮影,這些福德祠象徵庇佑與平安,更深植於耕作、聚落、族群與生活記憶當中,是客庄信仰文化與庶民信仰精神的交會結晶。

一、信仰的誕生:石頭公起家的庶民神靈

東湳里的土地公信仰,大多源於開墾初期農民對土地的敬畏與感恩。據耆老口述,許多福德祠最初僅以三顆石頭加一炷香供奉,稱為「石頭公」或「田頭公」,如溪邊、後壁厝、羊寮、牛奶場等皆屬此類型,展現庶民信仰的樸實起點,也見證了一種從田間發展至聚落中心的信仰成長路徑。

隨人口漸增,居民集資建廟,從簡陋遮雨棚逐步擴建為洗石子、貼磁磚、設神龕的正式廟宇。這些空間的演變,不僅是信仰的見證,也反應出社區經濟與凝聚力的轉變。

二、水圳與農業的信仰地景

東湳里因緊鄰葫蘆墩圳本圳與支線(下溪洲與舊二埤),水圳與信仰相互依存,多數福德祠設於圳溝、分水處,如福溪福德祠、溪邊福德祠、山鐵福德祠皆如此,體現農業社會「護水祈福」的空間邏輯。其中「頂角潭福德祠」與「觀埔福德祠」廟前更另設水神祭壇,展現本地獨特的水神與土地公共祀文化。

例如:

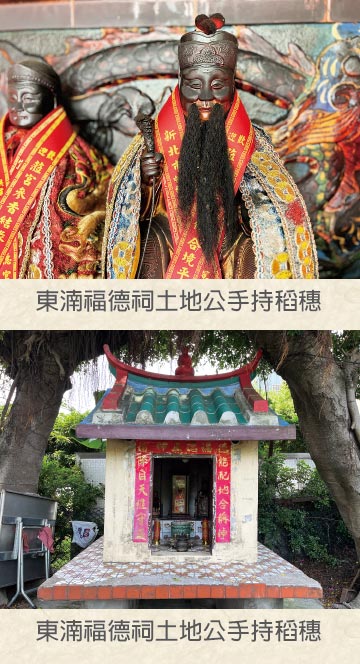

•東湳福德祠的土地公手握稻穗,象徵五穀豐登。

•溪邊福德祠所處芋田,為「東湳芋頭」主要產區。

•牛奶場福德祠則記錄1916年起豐原地區的乳牛產業歷史。

這些廟宇,凝結了農業社會的集體記憶與精神祈願。

三、廟宇建築與材質:民間工藝的時代記憶

東湳里的土地公廟多建於民國四〇至六〇年代,採用當時盛行的洗石子、磨石子建材,如觀埔福德祠、後壁厝福德祠皆保有這類建築風格。這些建材雖不豪華,卻工整實用,與地方美感緊密連結。更具特色的如頂角潭福德祠採六角形廟體,案桌設計凹凸有致,磁磚拼貼細緻,展現地方工匠技藝與社區對神明的尊崇。而如將寮福德祠,仍保有需屈身插香的傳統格局,更顯信仰的謙卑精神。

四、聚落、宗族與信仰的共構網絡

福德祠的建立往往與聚落與宗族息息相關。如:

•頂角潭福德祠鄰近邱氏宗祠「廷美堂」,與丘逢甲進士匾額同見,顯見族群影響力。

•東湳福德祠長年由唐姓家族供奉香火。

•羊寮福德祠曾受豐原農會理事長邱木連捐匾「保我黎民」。

福德祠不僅是神明的殿堂,更是族群認同、家族情感與地方公共記憶的集體載體,細細觀察可見每一次的修建與遷廟,背後皆有地方仕紳與信眾的共同投入。

五、神蹟傳說與地方記憶

土地公的靈驗事蹟廣為流傳。將寮福德祠傳有「玄天上帝顯靈結草抗洪」的故事,福溪福德祠的「相思樹砍不了」傳說,觀埔福德祠遭竊仍屹立不搖,都訴說著神明與土地間的守護關係。信仰不只是宗教形式,更是地方文化中面對困境的精神出口。

六、青年參與與地方再生的契機

返鄉青年謝佳展近年重新踏查這條土地信仰的脈絡,結合臺中市后豐社區大學GIS數位建檔、社區導覽、文化走讀等方式,推動「福德祠文化系統」活化。他所描繪的不只是神明位置,更是地方記憶的座標。

如今由東湳里長唐志勇主導的福德祠年度遶境,不只是祈福儀式,也成為青銀共創的世代交會場域。地方青年開始在走讀與導覽中理解「我與這片土地」的關係,賦予信仰空間嶄新生命力。

從慈濟宮出發,回望信仰的根本

慈濟宮作為豐原的媽祖信仰中心,不僅護佑豐原大街,也照拂著如大湳仔這樣的傳統聚落。十六座福德祠,就如同十六條毛細血管,將地方文化、產業記憶與信仰精神串聯起來,與慈濟宮的信仰軸心構成一張信仰網絡。

時至今日當代社會人地關係漸趨疏離,這些土地公廟不只是歷史遺跡,更是找回地方情感、促進世代共感的活泉。讓我們透過每一次的繞境、走讀、參拜與敘說,重新找回那份與土地共生的信仰初心。