淺談豐原慈濟宮三山國王殿由來 圖文/廖啟宗

淺談豐原慈濟宮三山國王殿由來 圖文/廖啟宗

諸天神佛法身無量無邊,以清淨虔誠心祈求都會立刻為信徒排憂解難。回歸塵世,每位神尊都有與信徒相應的方便法門,各有其方便善巧的故事流傳,為後人津津樂道。豐原慈濟宮是地方宗教信仰中心,歲月得更迭中有許多傳說,郭公夏五、郢書燕說常有遺珠之憾。清道光年間有彰化縣志略為記述,其餘散落於稗官野史,所幸者多是地方飽學者之筆。

葫蘆墩自古為本區之區,自乾嘉時期至咸同年間社會平和穩定,奈何戴潮春起事於四張犁,戰火塗毒百姓不安。同治三年戴案逐漸平定,台灣掀起另一波島內移民潮,市街盛況互有消長。葫蘆墩街是否受到重創,或是浴火鳳凰再次翱翔,三山國王信仰佔有一席之地。三位神尊與慈濟宮的緣起,嘗試以各種資料找鳳毛麟角的訊息。

三山國王為來自粵東潮州地區之山神信仰,三山是指揭西縣河婆崙北面的三座山—巾山、明山、獨山,主要信仰區為古潮州府住民,包含潮州汕頭人及客家人等,因山多田少故到處經商者與出洋開展新生活者皆有之。隨著居民遷移,三山國王的信仰廣為流傳,尤其以粵東閩南一帶為盛。

清初自雍正朝析大甲溪以南新置彰化縣,繼開築水圳後漢人遷入的人漸多街庄形成,然後多次族群因爭水爭地的械鬥而有二次移民現象,來自相同原鄉者群居以圖自我保衛,自清朝中葉後這樣現象更為明顯。葫蘆墩街與四張犁庄是捒東堡重要聚落。均為大甲溪南岸葫蘆墩圳灌溉區,又多為潮汕人與漳州人的街庄,來自原鄉的神三山國王信仰,加強兩地的人與物之間互動了解。

同治元年戴潮春起事於四張犁,初清軍戰薄弱而戰火遍地,四張犁與葫蘆墩一度成為戰場,保衛家鄉的鄉勇團練迭起,清軍渡海由南北兩路夾攻,戰事大至底定,社會上不安的氛圍,宗教信仰是安定人心最佳良藥。

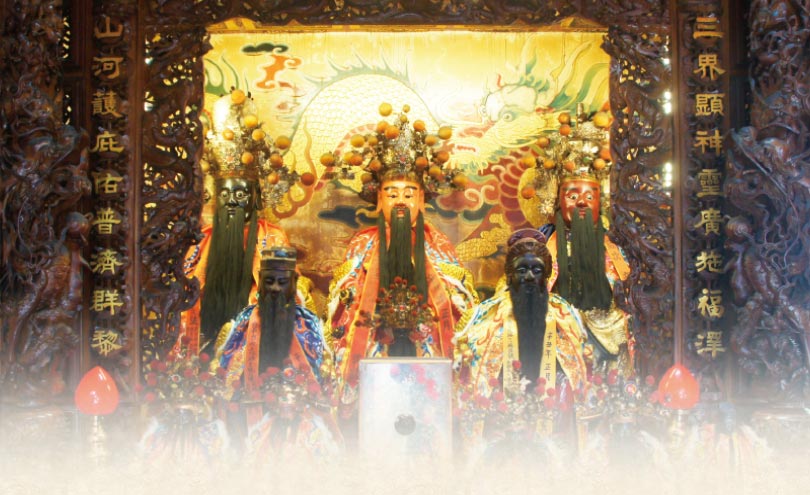

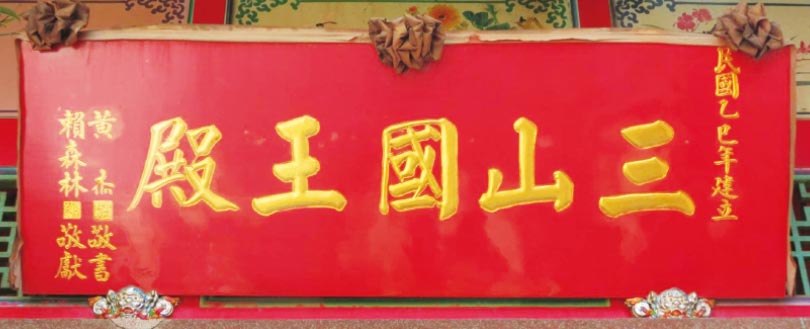

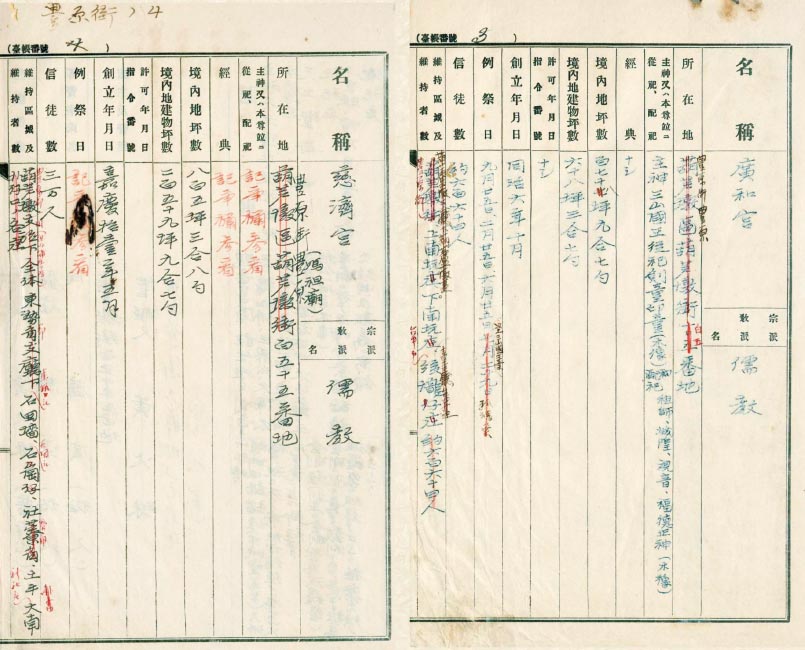

根據日治時期官方整理的「寺廟臺帳」記載,葫蘆墩街有廟「廣和宮」主祀三山國王及劍童、印童〈木像〉,配祀城隍、觀音、福德正神、租神。所在地豐原街一零五番地,創立於同治六年十月,信徒約六百六十人,信徒分布區為豐原街、上南坑、下南坑、台中後壠仔。

寺廟臺帳中記載,嘉慶年間有漢人請三山國王廟安座,原址在四張犁,神庥庇佑廣及四處。莊嚴宏偉的廟宇因一時失慎,祝融之災而建築嚴重毀損。同治六年有上、下南坑居民林聘與張茂標發起守護神明會,受葫蘆墩街附近廣東人邀請,組神明會共同商議並醵資七百円,擇吉地興建三山國王廟,並定名為「廣和宮」,會員信徒組織指定管理人立祭祀公業,初登記信徒有一百六十六人,在會員信徒中推荐管理人,執行祭祀公業徵繳及使用分配,祭典與建築物修繕資金清冊的整理與保管。

又云:原葫蘆墩街族群上多是廣東人與客家人,在開墾過程中迭有「番害」,濃厚的三山國王的信仰,安定開墾者心靈,在將罹受災難時,顯靈救護相互得以和平解決。福建人信仰也多參加信仰梯隊。

1895年日本領台後,深感葫蘆墩街的街面狹窄難行,即便是大街的路面寬度也只有4-6公尺,消防救災與街區治安與衛生考量,經歷行政層級調整效果不彰。大正九年〈1920年〉當局普遍在各地實施「街道改正計畫」。此次將葫蘆墩易名「豊原」, 並將今日大街〈今中正路〉拓寬為6-9公尺。大街兩旁的建物都要向後調整,居民準備不及故街面至次年才得以恢復榮景。

「廣和宮」三山國王廟緊鄰大街,在此次也被嚴重波及,又歷經許多政策調整,香火不如以前興旺信徒來參香者有稍減。是年,慈濟宮正處於大修繕期間,諸事千頭萬緒看著廟埕變道路,還有許多位匠師正努力完成作品。

慈濟宮所在地豐原街百五十五番地,與廣和宮相近。修繕期間在光緒五年〈1879年〉的基礎上,重新作空間的配置,可邀請市街一帶,因「市街改正」而受到影響廟宇及信仰,街庄民眾的心得以安住,修繕委員會也因此減輕經費上的壓力。慈濟宮信仰神尊的重新調整,解決相關信仰上的困擾,兼容並蓄中更加強成為地區信仰中心,當政者甚至於民眾聚集的理由,不允許某些活動的申請或舉行。

「寺廟臺帳」中沒有慈濟宮與廣和宮合併的詳細記錄,根據早年長輩的訪談,均表示有廣和宮三山國王與城隍爺〈觀音、福德正神,以上均為木像〉香火來安座。再者,慈濟宮於大正十三年請諸神尊安座時,請陳駿檉司重新塑作四十多尊泥塑。實地觀察與所述相同,幾可證明此一說法的可靠性。

在歷史的洪流中,從些許幾近被遺忘的細節中,探知本地百年中的變化,用前人腳步走出的足跡,以管窺天只希望不再是井蛙之見。大正年間當局對待本土宗教相對寬容,成就慈濟宮的修繕與信仰的擴充推廣。舉其大者有神農大帝與關聖帝君,由神明會而更加堅定的成為信仰中心。

註:「廣和宮」在成書於昭和六年的〈豐原鄉土誌〉中寫成「廣元宮」。