豐原是客家庄!?--藏在語言與建築中的隱形客家文化 圖文/謝佳展

豐原是客家庄!?--藏在語言與建築中的隱形客家文化 圖文/謝佳展

提到豐原,你會想到什麼?或許是廟宇林立、糕餅飄香,卻很少人會想到「豐原」曾經是一個不折不扣的「客家庄」。

臺灣客家話分為「四海大平安五腔調」,象徵來自五個不同祖籍地區的語音特色。而在豐原的翁社、翁子、朴子等聚落中,這五腔調的人通通都有。不只如此,整個豐原地區還有來自12個不同祖籍的客家族群,包括:大埔人、蕉嶺人、梅縣人、海陸豐人、饒平人、詔安人、平和人、永定人、惠來人、潮陽人、南靖人、揭陽人。(客家文化研究者:江佳泓 提供)可想而知,早期的豐原可說是客語百花齊放的地方,也是全台灣最具多元客家特色的地方之一。

然而,腔調太多,大家溝通起來就不容易。為了彼此理解,客家人選擇了「閩南話」作為共通語言,日積月累,閩南話便成了豐原的日常語言,也讓「客家庄」的印象逐漸淡去,甚至在今日日常的豐原生活當中很難主動發現這些客家元素。

但客家文化真的消失了嗎?其實,它只是靜靜地藏在我們的生活裡。

在信仰方面,「祖在堂、神在廟」的傳統,幾乎是豐原夥房(客家三合院)家庭的標準配備。語言上,許多豐原人不自覺地仍在使用客語轉台語的詞彙。例如,「豆腐乳」的台語發音來自客語,「煞猛」也是。此外,「阿太」這個對曾祖父母的稱呼,也是客語保留下來的痕跡。而「夥房」這個對三合院的稱呼,更是老一輩豐原人對客家家屋的記憶。

建築更是客家文化的活化石,翁社里萬年宮後方的圓形建築群宛如客家圍龍屋。宗祠居中,家屋圍繞,層層相護,還有不成文的規矩:護籠房屋不能高過宗祠,因為祖先住在最高的位置,這不僅是空間規劃,更是一種敬祖思源的生活哲學。

豐原或許早已不再被稱為「客家庄」,但那一磚一瓦、一言一語,客家人的生活智慧仍深植其中。這些「隱形的客家文化」就等著你我,細細體會、慢慢發掘。

客家人進入豐原山城地區開墾的契機

客家人進入豐原山城地區開墾的契機與葫蘆墩圳息息相關,豐原地區位於大甲溪南岸,原為原住民族巴宰族群(烏牛欄社、朴仔籬社、阿里史社、岸裡社等)的居住地,範圍北至大甲溪、南至潭子、東至東勢、西至大肚山。清康熙三十八年(西元1699年),岸裡社協助清政府平定吞霄社事件,建立與官方的合作關係。康熙五十四年(1715),岸裡社帶領周圍些許社群正式歸化清朝,次年即獲准請墾「貓霧捒之野」,掌握臺中盆地大部分地權。

康熙五十五年(1716),岸裡社總土官阿莫再度請墾大甲溪南岸大片土地,並於雍正年間在漢人通事張達京的協助下,開啟第一次的「割地換水」合作模式。張達京出資引大甲溪水開鑿「下埤圳」,灌溉豐原神岡地區,並獲得西勢阿河巴埔地的開墾權。當時圳水分為10份,8份歸漢人,2份供岸裡社灌溉使用。

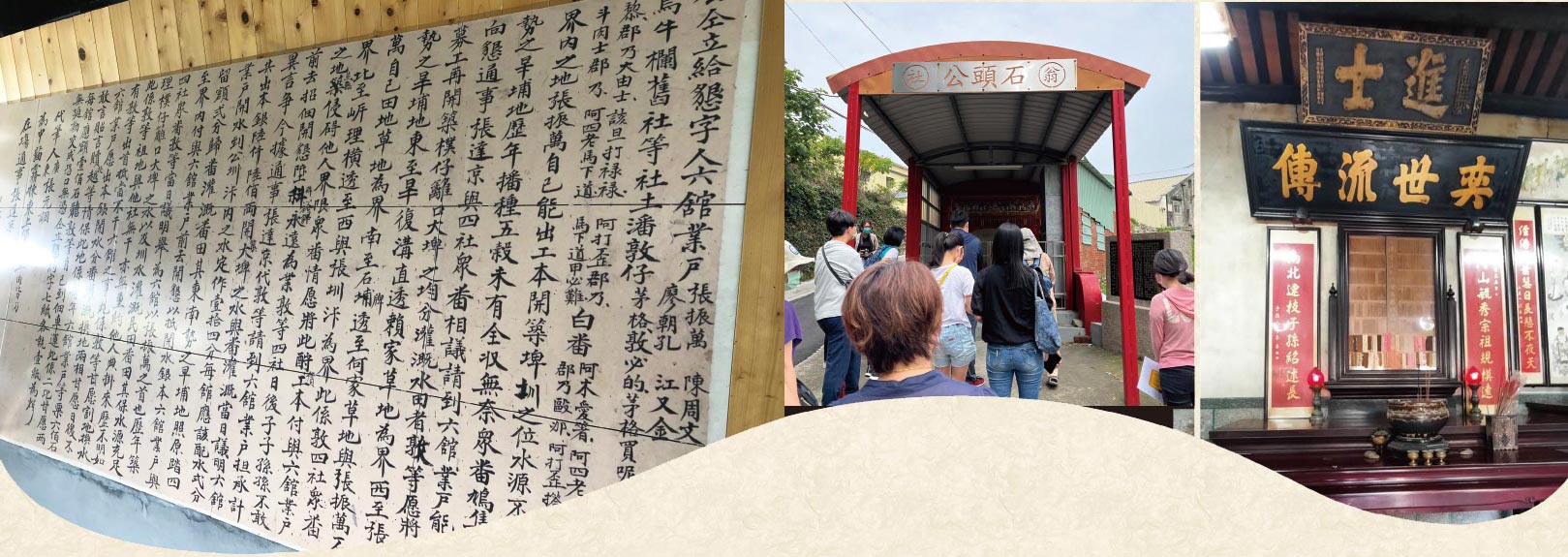

雍正十年(1732),開墾範圍擴大,張達京與其他五位漢人組成「六館業戶」,再度與岸裡社簽訂共同墾約開鑿「上埤圳」,灌溉貓霧捒東堡千餘甲土地。此水圳歷時14年完工,後稱「貓霧捒圳」。此次協議後六館業戶獲得東南勢大片埔地的開墾權,也代表著漢人自使用者逐步成為臺中盆地土地的實際擁有者,間接也代表客家人的開墾進入了豐原山城地區。此為第二次的「割地換水」,此墾約的複製版目前放置於豐原國小前的水岸花都中,若有空可前往細看契約內容,或許能發現更多蛛絲馬跡,也能體會當時的時代背景與愛恨情仇。

客家元素在哪裡?

其中翁仔社與朴子口,成為漢人大埔張家開墾的重點,地處通往石岡、東勢等山城地區的重要樞紐。至今,翁仔社仍保存圓形聚落的傳統格局,內有代表性的歷史建築如萬選居、翁仔社五大姓氏祖厝(尤、張、連、徐、邱)及林爽文義塚等古蹟,少數建築擁有竹圍、半月池與傳統夥房等完整景觀,見證客家人與原住民族合作開墾的歷史脈絡。

在豐原,仍然有許多村落以客家文化為特色,舉例來說:

一、伯公信仰:東湳里的伯公信仰以及村內的土地公遶境文化、東陽里的土地公、翁仔社的石頭公、土地公信仰等具有特色的土地公廟。

二、義民信仰:翁仔社包含了翁子、翁社、翁明三里,境內有多座義民信仰的

象徵,包括「義士祠」、蜈蚣崎腳的「半張萬善英靈祠」等,南村里的「十八靈魂公」、以及朴子口位於豐勢路邊的「義塚」、鎌村里的「金星觀古君子墓」。

三、夥房文化:翁仔社五大姓氏祖厝,尤氏吳興堂、張氏萬選居、連氏樹德堂、徐氏東海堂、廖氏武威堂)、東湳里邱氏廷美堂、朴子口張氏金鑑堂、涂氏豫章堂…等